I “Grappoli dell’ira”, bellissimo titolo in lingua originale del romanzo “Furore”, il capolavoro di John Steimbeck. All’Editore Bompiani si deve il titolo dell’edizione italiana del 1940.

Facciamo un passo indietro. Prima del romanzo di Steimbeck, vorrei parlare di un tizio che ha un blog e che per almeno sei mesi non si è degnato di scrivere nemmeno una riga. Uno che occupa inutilmente spazio nella blogosfera, poi va a dire in giro che “cura un blog”. Ma dai. Vergogna. Ovviamente il tizio in questione sono io, e sì, me ne vergogno. Chiedo scusa, soprattutto a quel manipolo di fedelissimi che – secondo Google Analytics – tutte le settimane scorre le pagine del blog senza trovare niente di nuovo. In mezzo a loro c’è anche qualche hacker asiatico, ma fa niente, mi scuso anche con i cinesi e i nord coreani. A mia discolpa posso dire che ho trascorso gli ultimi mesi a scrivere un romanzo di cinquecento pagine – nei ritagli di tempo – anche se so che non è una giustificazione plausibile.

Comunque, il romanzo è finito. È molto diverso da tutto quello che ho scritto fino a oggi, ma non dico di più. Aspetto che l’editoria faccia il suo corso, con i suoi passi lenti da bradipo assonnato. Nel frattempo – prima cioè che mi torni l’idea balzana di scrivere qualcosa che sia più lungo di un post – cercherò di rimediare.

Furore, dicevo. Succede che l’altro giorno ero in una graziosa libreria di paese, quelle piccole librerie che hanno tante cose per bambini e quasi niente per adulti. Per lettori adulti. Stavo cercando un libro animato, di quelli che quando apri le pagine spuntano i personaggi di cartone, per la nipotina di tre anni. Ne avevo uno da piccolo, il ciclo dell’acqua. C’erano le nuvolette sospese dal fil di ferro, la pioggia cadeva sulle montagne, riempiva i laghi, scendeva lungo i torrenti poi nei fiumi fino al mare. Dove l’acqua evaporava e tornava nuvoletta, eccetera. Me lo ricordo ancora.

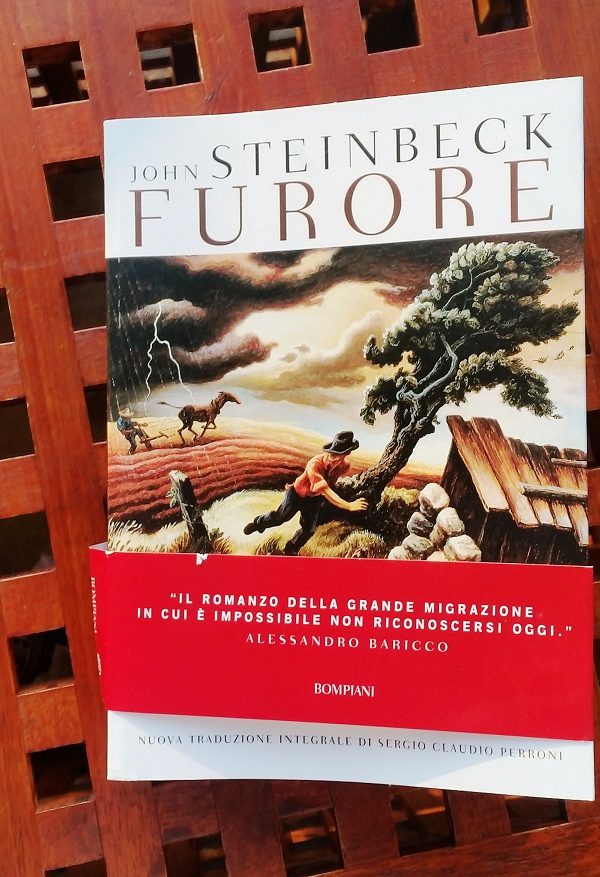

Insomma, trovato il libro per la nipotina, poco prima della cassa sullo scaffale narrativa vedo questa copia di Furore, con tanto di fascetta baricchiana. Forse è irriguardoso, dovrei dire bariccosa? Meglio, la prima suona come pacchiana, la seconda come sciccosa. Ci vuole prudenza con i neologismi. Ne avevo sentito parlare, della nuova edizione di Bompiani, con la traduzione di Sergio Claudio Perroni e lo zampino di Alessandro Baricco, che ne aveva fatto una lettura trasmessa su Rai3 in occasione del lancio. Avevo cercato inutilmente la mia copia, letta tanti anni fa, per poi desistere. I miei libri sono sparsi un po’ dovunque, ma temo di aver perso Furore e Uomini e topi in qualche trasloco. Lost in moving.

Quindi ho comprato la nuova edizione. Sulla fascetta, Baricco ricorda come l’opera sia di sorprendente attualità: “il romanzo della grande migrazione, in cui è impossibile non riconoscersi oggi”. In effettì sì, di migranti si tratta. Gente che si sposta da Est a Ovest – come nel libro – oppure da Sud a Nord, per fuggire dalla miseria e dalla guerra, per cercare una vita migliore, una seconda opportunità. Fateci caso, non succede mai il contrario. La gente che si sposta da Nord a Sud – oppure da Ovest verso Est – lo fa per differenti motivazioni, al limite per andare in vacanza.

Io la capisco, questa operazione di marketing. Agganciare il lancio di un libro a una problematica attuale, un tema sensibile, che riempie le pagine dei giornali. L’editoria è in crisi, nessuno legge più. Il caro vecchio libro deve combattere con i social e le serie televisive: una lotta impari. Quindi ci sta tutto, ogni sporco trucco è lecito in questa guerra per la sopravvivenza. A maggior ragione se il libro di cui stiamo parlando è un capolavoro, e la traduzione integrale di Perroni è davvero molto intensa. Ma le ragioni per cui “è impossibile non riconoscersi oggi” nel capolavoro di Steinbeck – a mio modesto avviso – non riguardano soltanto il fenomeno della migrazione.

La storia, brevemente. Negli anni ’30 – in piena Grande Depressione – centinaia di migliaia di contadini sono costretti ad abbandonare la loro terra e spostarsi in massa verso Ovest lungo la Route 66. Un’ odissea lunga duemila miglia, dal Southwest e dal Middlewest fino in California – la terra dove cresce la frutta – attraverso il deserto e le montagne, con carrette scalcagnate e mezzi di fortuna.

Per una serie di motivi: la terra si è impoverita per la mancanza di rotazione delle colture, di anno in anno i raccolti si sono fatti sempre più scarsi e i contadini si sono indebitati con le banche per avere il denaro necessario per sopravvivere. Poi il colpo di grazia: il Dust Bowl, le tempeste di polvere. Il terreno fertile delle Grandi Pianure si secca e il vento spazza via la polvere in grandi nuvole nere, che arrivano fino a Chicago, per poi disperdersi nell’Oceano Atlantico. Ricordate come inizia Interstellar? Una cosa del genere.

Nel momento più difficile, le banche scacciano i contadini e si prendono la terra. Appartiene a loro, useranno le macchine moderne – i trattori d’acciaio – per demolire le fattorie, arare più in profondità e sfruttare per l’ultima volta quel terreno con la coltura più intensiva e redditizia: il cotone. Quando la terra sarà definitivamente impoverita la rivenderanno, perché c’è sempre qualcuno interessato a comprare terreni.

I contadini sono costretti, con le buone ma soprattutto con le cattive, ad andarsene. Devono lasciare quella terra che i loro nonni si erano presi uccidendo gli indiani, che i loro padri avevano dissodato a mani nude cavando sassi e uccidendo serpenti. Che sono disposti a difendere col fucile. Ma non c’è nessuno a cui sparare, perché la banca è qualcosa di diverso dagli uomini. È il mostro. Gli uomini la creano, ma non possono controllarla. È un nemico invisibile, contro cui non possono combattere: non sono creature che respirano aria, che mangiano carne. Respirano profitti, mangiano interessi sul denaro.

Questo nemico segue logiche spietate e incomprensibili – quelle del profitto – e ha a disposizione un’arma formidabile: la tecnologia. Le macchine, che fanno il lavoro di cento uomini. E finito il lavoro si spengono, come morte. Non mangiano e non respirano. Il luddista che è in me – sotto sotto, ben nascosto – si agita, freme di indignazione. Pensa all’omino del casello, con cui potevi scambiare due parole nel pieno della notte, rimpiazzato dal Telepass. All’illusione di risolvere la piaga della stupidità dilagante con l’intelligenza artificiale.

Eh, tutto questo è di straordinaria attualità. E l’atteggiamento di Steimbeck nei confronti dei migranti non è assolutorio o garantista, come ci si aspetterebbe. Era un populista – nell’accezione positiva del termine – ma sottolinea che i contadini hanno preso quella terra con la violenza – uccidendo gli indiani – e l’hanno persa perché vittime di una nuova forma di violenza che li coglie impreparati, che come arma ha il debito, non i fucili. Ci mostra questa umanità dolente, vittima di soprusi e ingiustizie, che non può fare altro che chinare il capo e partire alla ricerca del paradiso perduto, del riscatto da una sorta di colpa originale. Senza dare giudizi.

Ma la California non è il paradiso ritrovato. I migranti trovano ad attenderli uomini ricchi e ben pasciuti, padroni ben organizzati e riuniti in associazioni di proprietari, banche che prestano soldi e dettano legge ai propri creditori, sceriffi culoni con la pistola facile. Ben presto i contadini capiscono di essere i nuovi schiavi, mano d’opera a basso costo. E peggio ancora, che non c’è lavoro per tutti. Okie, vengono ribattezzati, con disprezzo. Presto l’odio e la paura hanno il sopravvento. I ricchi californiani sono sazi e fiacchi, i nuovi arrivati sono forti e affamati, disposti a tutto per sopravvivere e sfamare i propri figli. Gli Okie sono forestieri, stranieri. Anche se parlano la stessa lingua. È una guerra tra fratelli, tra americani, e non può che finire male. Questo uno dei passi più belli del romanzo:

Gli affamati arrivano con le reticelle per ripescare le patate buttate nel fiume, ma le guardie li ricacciano indietro; arrivano con i catorci sferraglianti per raccattare le arance al macero, ma le trovano zuppe di kerosene. Allora restano immobili a guardare le patate trascinate dalla corrente, ad ascoltare gli strilli dei maiali sgozzati nei fossi e ricoperti dalla calce viva, a guardare le montagne di arance che si sciolgono in una poltiglia putrida; e nei loro occhi cresce il furore. Nell’anima degli affamati i semi del furore sono diventati acini, e gli acini grappoli ormai pronti per la vendemmia.

Al centro di questo grande affresco la famiglia Joad, personaggi così veri e reali da sbucare dalle pagine come quelli di cartone del libro che ho comprato per la nipotina. Pensano e parlano in modo semplice perché sono persone semplici, timorate di dio e rispettose della legge. Anche se non la capiscono, perché non rende loro giustizia. La famiglia è al centro del racconto, con i suoi pilastri e i suoi anelli deboli, i suoi segreti e le sue regole. E la salvezza è nella disperata volontà di tenere unita la famiglia – metafora delle relazioni tra gli esseri umani – a tutti i costi.

Insomma, Furore è un grande romanzo. È vivido realismo, senza fronzoli, e ti prende dentro. Se non l’avete letto, leggetelo. Se lo avete fatto anni fa, leggete questa nuova edizione. Non è un romanzo facile. Non da leggere, per quello è facilissimo, è difficile da digerire. Ti mette addosso un certo malessere, un’inquietudine, che scopri non senza sorpresa di avere dentro, anche se da tempo non ci pensavi. E non c’è riscatto finale, almeno non in senso lirico o tragico.

Il riscatto è nella nostra idea di essere uomini, nel significato di appartenenza al genere umano.